日常解剖學 - 一場關於噴泉的演說(2022 - 2023)

Anatomy of Daily Life, A Speech of the Fountain

《日常解剖學》系列作為《科技殭屍》系列的延伸、更專注在探索不同種「科技廢棄物」的運作機制。在現今各個被包裝好的產品下,拆解就如過去解剖動植物一樣迷人,同樣是對於內部構造、運作的好奇驅使,這在現今不斷受到「消費者/用戶體驗」產生過多的包裝設計之下,使我們與這些產品的關係只在被告知的介面(如開關、旋鈕、按鍵、觸控板等)而鮮少更深入去探索在我們面前的物體/客體(Object)。

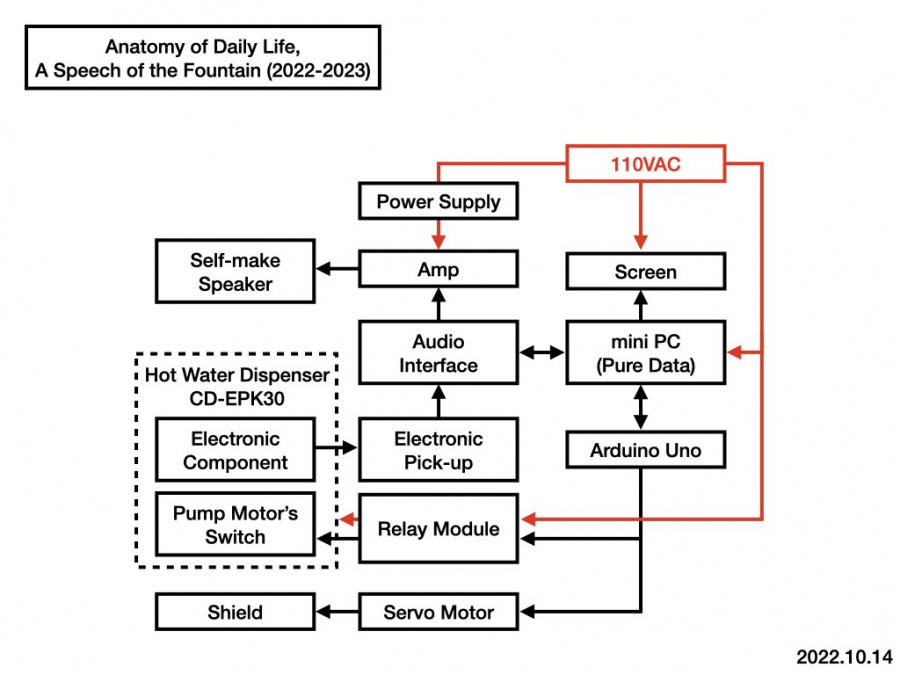

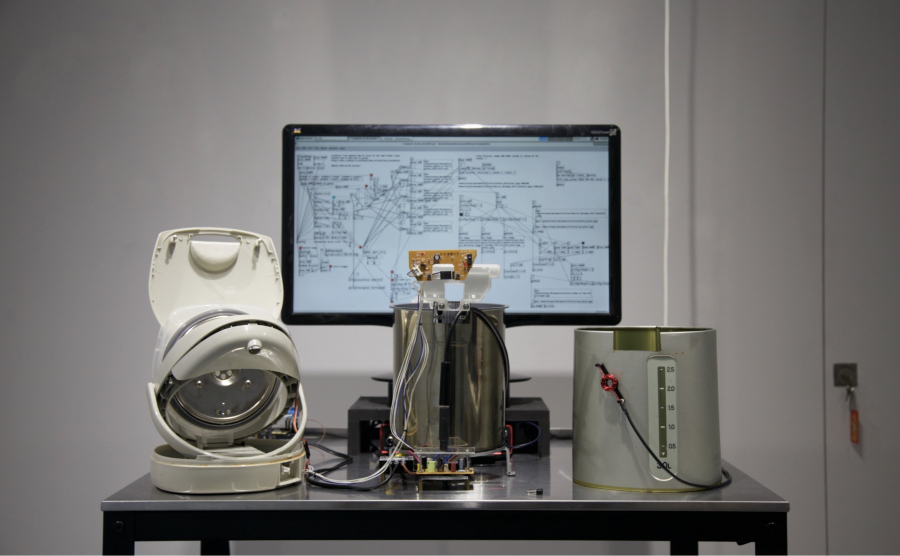

另一方面,在《科技殭屍》系列中混合了各種有趣的家電廢棄物,也連結了許多不同的運作機制譬如發熱、溫濕度感測、電磁、馬達等,但也是太多種類導致物之間的溝通變得不好辨識。因此這次嘗試把單一一個廢棄物製作成「動標本」——標本使原先易腐敗的部分保存下來,而動標本把無法運作的東西再次運作、並且把機制展現得更明顯。「沒有任何事物能像個體自身一樣與自己類似,因此死者的遺體應作為他們最接近的象徵物保存下來。一個人往往被各種各樣的圖像所描繪,如“相似物”、“繪畫”、“塑像”,對屍體的保存使任何人都有可能成為自己的形象,即“自我聖像”。」 在《日常解剖學 - 一場關於噴泉的演說》(2022 - 2023)當中,放置在IKEA廚房中島上的電熱水器被分解成三個部分:塑膠外殼、金屬框機身以及內部儲水槽與電路板,並依照各組件的特性改造成活標本、發聲體以及小噴泉,透過事先撰寫好的軟體以及錄音檔,使電熱水器進行一個關於自己的演說。

熱水壺的演講內容從「我透過你說話的方式跟你說話」這句話做為開頭,從拆解熱水壺時發現與人的嘴巴相似,或許讓熱水壺「扮演」一位演講者來講述它自己可能是一個有趣的做法,透過這樣的方式讓「你」(觀眾)能理解「我」(熱水壺):第一段講述的是關於它身體的內部構造,包含電路板上的標記、電子元件的功能;第二段是關於「功能性」,從十五十六世紀的噴泉、機械式的噴泉劇場講述到現今城市中的電動抽水馬達,而眼前的小噴泉就像是流水聚寶盆一樣,只是把水不斷的循環流動;最後一段回到開頭,其實眼前整件作品能這樣運作,是因為有背後這些硬體、軟體控制著前面三個從熱水壺拆解下來的零組件,熱水壺終究無法這樣子與人對話。

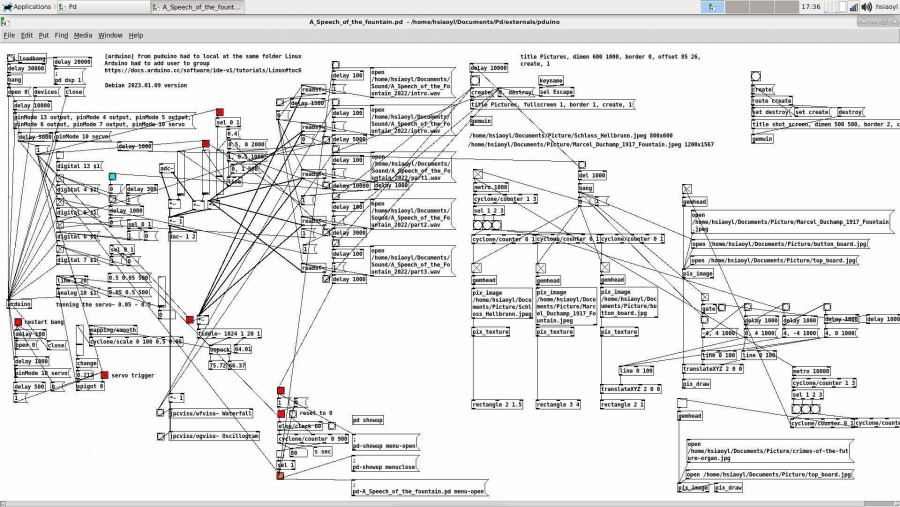

硬體被打開的同時,軟體也同樣是「打開」的狀態:Mini PC的作業系統採用開源的Debian 10,並且使用同樣是開源軟體的Pure Data作為控制中心(包含聲音、Arduino以及螢幕影像),從螢幕上可以看到Pure Data視覺化的程式語言,裡頭並沒有過多的Sub-patch去包裝、整理畫面,而是把作品所用到的如實地展示出來,包含何時播放錄音檔、如何控制Arduino以及即時收取熱水壺內部磁場聲音並與錄音檔混音。